图一为褚军在乌哈边境计量站现场对超声波流量计设备进行维护。中石油中亚管道有限公司供图

图二:李令选(右二)在项目现场指导中巴双方安排施工生产。中铁二十局供图

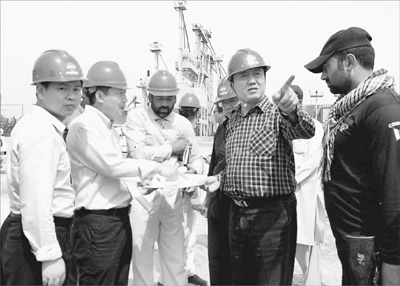

图三

甘当“拓荒牛” 渔村变城镇

本报驻印度尼西亚记者 席来旺

在印度尼西亚交通极为不便的中苏拉威西省莫若瓦力县,有一个作为中印尼产能合作领域重要项目的恒顺众昇印尼工业园。本报记者在项目现场看到,一批远离祖国的中国年轻人,充满活力地战斗在实践“一带一路”事业的第一线,29岁的小伙子马旭升就是其中一位。

出生在甘肃省定西市的马旭升,毕业于中央财经大学,两年前作为恒顺众昇苏拉威西工业园区的第一批“拓荒牛”到印尼现场开展工作,见证了园区从当初的一片荒地到现在初具规模的整个过程。

作为先锋队,有很多事情需要与印尼当地人直接接触,翻译又不可能随时在身边,马旭升认识到不学印尼语很多工作无法开展,于是苦学印尼语。他与印尼员工一起工作时,学着跟他们进行简单的沟通交流,印尼人喜欢中方员工用印尼语跟他们打招呼,这样他们感觉受到了尊重。在这个过程中,马旭升不仅提高了印尼语交流能力,也与当地人结下友情。中国人喊他“小马”,但因为发音差异等原因,印尼朋友学成了“Siomai”(翻译成汉语是“烧麦”的意思)。这个印尼名字由于好记且作为一种两国都比较普遍的食物,很快在印尼员工中传开,他也成为被当地人熟知的中国人。

刚开始征地时,因为考虑到交易量比较大,园区决定用支票支付。村民第一次拿到支票时立刻炸开了锅,感觉一张小纸片能等同于巨额印尼盾,匪夷所思,认为肯定是园区欺骗他们。为了让村民认识到支票的便捷性和安全性,马旭升详细地向村民解释支票的用途,同时联系银行的工作人员及镇长到现场作担保。半信半疑的村民到银行将征地费兑换成现金存到银行账户后,才相信原来还真有如此便捷的方式可以避免领取现金过多被偷被抢,在后期交易中,村民都喜欢上了用支票进行交易的方式。

现在,马旭升在工业园区主要负责后勤及行政相关的一些工作,在节假日也得坚持工作。“每逢佳节倍思亲”,为了不让中方人员在节假日过于思念家乡,他带领后勤职工为园区工作人员准备可口菜肴,同时组织各种娱乐活动,让大家过一个快乐充实的节日。

在印尼工作的两年里,马旭升与当地工人交流时,时刻尊重印尼人的风俗习惯,譬如不用左手递东西等。“只有尊重别人,你才能得到对方的尊重”,这也是他无论在哪个工作岗位,都能跟印尼人打成一片的重要秘诀。

尽管马旭升已经比较适应了异国他乡的工作环境,可夜深人静时,刷刷微博看看朋友圈,他总会被同学朋友们晒孩子的照片触动。新婚后不久,马旭升夫妇就一起来到印尼,妻子在雅加达工作,他则到了苏拉威西岛的现场,离多聚少,每年最多见面四五次,而每次相聚都要经过5小时的车程和3小时的航程。

在朋友圈有一篇很火的文章叫《我们为什么离开家乡去大城市》,他转载后有人开玩笑地问“那我们为什么从城市跑到乡下”,马旭升回复说,“那是为了把乡下建成大城市”。虽然是玩笑话,但确实是他的心愿。两年来,他见证了周边村庄的变化,不断增多的新车和摩托车,越来越火的集市,都是园区建设带来的发展。他还想见证,见证这个最初的渔村成为一个城镇、一座设施齐全的幸福乐园,他愿意为这里的发展增砖添瓦。

“自己努力地做好本职工作,就像一根线,做最牢固的那根线,与其他同事紧紧地拧在一起,使恒顺众昇苏拉威西工业园区成为‘一带一路’上牢固的一条绳,成为‘一带一路’的重要纽带。”马旭升总是这样鼓励自己。